Die neun Anwendungsfälle entstammen einem Pool aus 130 Interessensbekundungen von Kreisen und Kommunen. Sie wurden im Sommer 2024 in Workshops mit den Projektpartnern Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (dfki), Fraunhofer FOKUS, Fraunhofer IAIS und PROSOZ Herten GmbH diskutiert und greifbare Anwendungsfälle entwickelt. Ein Beirat aus Vertreterinnen und Vertretern u.a. des Deutschen Städtetages, des IT-Planungsrates und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. wählte nach strengen Kriterien die Kommunen aus, die den Zuschlag erhielten.

Für den Innovationsbereich „KI für Stadtplanung & (geo-)datenbasierte Infrastrukturen” wurden der Kreis Recklinghausen mit einer automatischen Erkennung von Versiegelungsflächen, Gründächern und Solaranlagen ausgewählt. Der Kreis Unna setzt auf eine universelle KI-Engine zur Luftbildauswertung. Ziel ist es jeweils, die bisher vorliegenden, kostenintensiven und oft isolierten Anwendungen durch schnellere und effizientere Lösungen zu ersetzen.

Auf eine KI-Potentialprognose für On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum setzt der Landkreis Osnabrück im Innovationsbereich “KI für Mobilitätsplanung & -steuerung. Der bestehende On-Demand-Verkehr, der den ÖPNV ergänzt, soll mithilfe KI-gestützter Prognosen auf Wirtschaftlichkeit und Ausbaufähigkeit bewertet werden, um die nachhaltige Mobilitätsplanung zu unterstützen.

„KI für Umweltplanung, Klimaschutz & Klimafolgenanpassung” ist der Innovationsbereich, den die Stadt Herten mit dem Projekt zur Prüfung von Solarpflicht bei Dachbauten erforschen möchte. Auch der Kreis Wittmund ist mit dem Projekt SmartEnergie – KI-gestützte Energieberatung in diesem Bereich angesiedelt. Die Bearbeitung der steigenden Anzahl an Bürgeranfragen zu Themen wie Solarmodulen, Wärmepumpen und Förderprogrammen soll beschleunigt werden.

Mit Handlungsempfehlungen für die IT-Sicherheit deutscher Kommunen durch eine modulare KI-Sicherheitsplattform möchte die Stadt Solingen der steigenden Anzahl an Cyberangriffen auf Kommunen entgegenwirken. Auch das Projekt AirGuardAI der Stadt Schwerte, welches die Ausbreitung von Schadstoffen durch Brände und Industrie-Havarien fokussiert, wird im Bereich „KI für den Bevölkerungsschutz & die Zivile Sicherheit”. erforscht.

Die Stadt Leipzig legt im Innovationsbereich „KI für Verwaltungsprozesse und Bürgerbeteiligung” den Schwerpunkt auf Barrierefreiheit. Ein KI-Chatbot soll die Verwendung von Karten für beeinträchtigte Personen erheblich vereinfachen und bei der Orientierung im Alltag helfen. Mit der Stadt Heiligenhaus wird die KI-gestützte Digitalisierung von Bauakten erprobt, die für Bauantragsverfahren erhebliches Potenzial zur Verfahrensbeschleunigung birgt.

Automatisierte Erkennung von Versiegelungsflächen, Gründächern und Solaranlagen

Universelle KI-Engine für Luftbild-Auswertungen

KI-Potentialprognose für On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum

Solarpflicht bei Dachumbauten mit Bilderkennung prüfen

SmartEnergie – KI-gestützte Energieberatung im Landkreis Wittmund

UrbanShieldAI – Handlungsempfehlungen für die IT-Sicherheit deutscher Kommunen mittels modularer KI-Sicherheitsplattform

AirGuardAI – Automatisierte Prognosen zur Verbesserung von Warnsystemen

KI-Chatbot zur Nutzung von Karten

KI-gestützte Digitalisierung von Bauakten

Der Einsatz von KI kann Probleme in der Stadt- und Regionalentwicklung lösen. URBAN.KI lädt Kommunen dazu ein, sich mit konkreten Anwendungsfällen einzubringen und gemeinsam praxistaugliche Lösungen zu entwickeln. Wir übernehmen dabei die technische Umsetzung und die Kommunen bringen ihre Expertise ein. Dadurch sollen schnell Prototypen entstehen und vor Ort getestet werden, um den Mehrwert von KI in Kommunen und Regionen erlebbar zu machen.

Kommunen können sich einzeln oder im Verbund mit mehreren Partnern für die Innovationsinitiative bewerben. Verbundprojekte können aus mehreren Kommunen, Kreisen oder kommunalen Unternehmen bestehen. Die Leitung des Verbunds muss jedoch stets von einer Kommune oder einem Verbund übernommen werden. Wir schätzen die Bewerbung von Verbünden besonders, da sie das Potenzial haben, komplexe Herausforderungen auf regionaler Ebene anzugehen und gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln.

Nein, „Urban“ umfasst Use Cases sowohl von Städten als auch im ländlichen Raum. Generell

richtet sich das Angebot an alle Kommunen und Landkreise in Deutschland.

In die Innovationsinitiative können kommunale IT-Dienstleister, oder andere Dritte, eingebunden werden, wenn dies für das Projekt sinnvoll ist. Kosten, die für die Einbindung der Dienstleister oder der anderer Dritte entstehen, können nicht erstattet oder übernommen werden und sind von den beteiligten

Kommunen oder Kreises aufzubringen.

Ja, die Ergebnisse sind auch nach 2025 nutzbar! Alle Projektentwicklungen und -ergebnisse werden auf der Plattform OpenCoDE (https://opencode.de/) veröffentlicht und stehen als Open Source zur Verfügung. Die Ergebnisse dürfen kommerziell „ohne Einschränkungen“ genutzt werden – dies ist in den Rahmenbedingungen des MPSC-Programms festgelegt. Dazu gehört auch die Dokumentation über das Training der Daten für KI-Modelle. Die Wartung und ein Betrieb sind ausgeschlossen.

Nein. Die Open-Source-Komponenten, die OpenCoDE (https://opencode.de/) veröffentlicht werden sind zeitlich nicht befristet.

Dies ist im Einzelfall zu betrachten und zu entscheiden. Generell bietet URBAN.KI die Möglichkeit die Lösungen auf der Infrastruktur von URBAN.KI, während der Projektlaufzeit, zu trainieren und zu betreiben.

Generell bietet URBAN.KI die Möglichkeit die Lösungen auf der Infrastruktur von URBAN.KI, während der Projektlaufzeit, zu trainieren und zu betreiben. Sollte es sich um besonders sensible Daten handeln, kann auch die Infrastruktur der Stadt genutzt werden. Anschaffungen bei den Städten können nicht durch URBAN.KI finanziert werden.

Wenn ein einfaches Unser Interface (UI) für den Anwendungsfall wichtig ist, erfolgt dies durch die Partner von URBAN.KI. Einfach heißt hier ein UI, das es erlaubt die Funktionalitäten zu testen und demonstrieren.

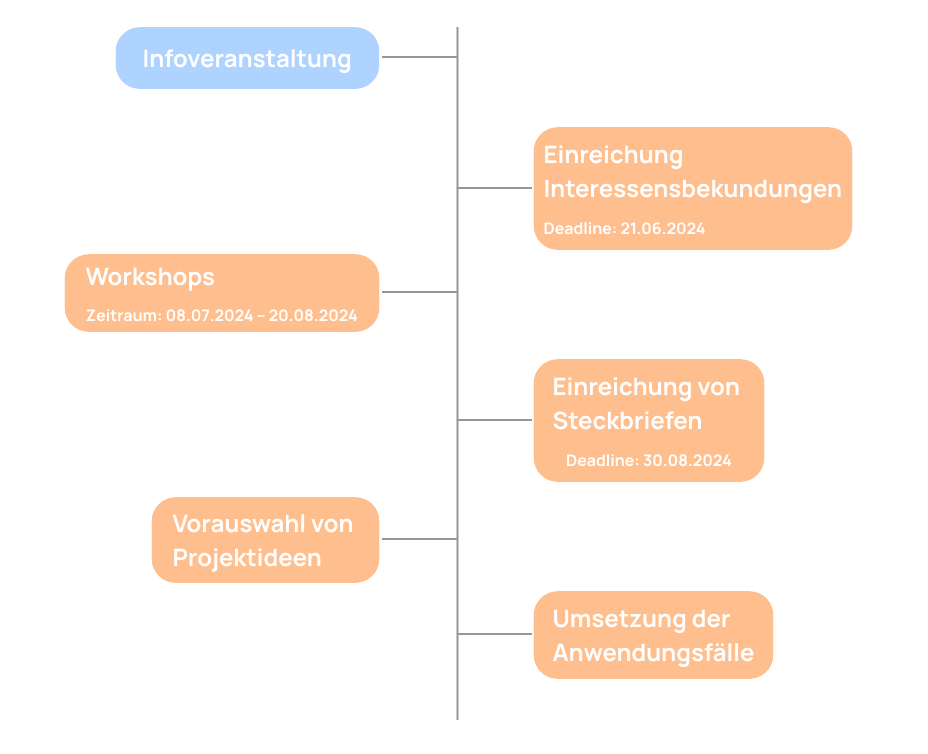

Die Durchführung der Innovationsinitiative erfolgt in fünf Schritten.

Prof. Dr. Tobias Urban

0209/9596-739

urban@urban-ki.de

Prof. Dr. (TU NN) Norbert Pohlmann

0209/9596-515

pohlmann@urban-ki.de

Prof. Dr. Christian Kuhlmann

0209/9596-137

kuhlmann@urban-ki.de

Hier können interessierte Kreise und Kommunen angeben, welche Themenschwerpunkte für sie relevant sind und kurz ihre eigenen Projektideen vorstellen. In den Interessensbekundungen sollten die Herausforderungen und Ziele der Interessierten genannt werden.

Die Kommunen und Kreise können ihre Digitalisierungsvorhaben im Smart City-Kontext mittels Steckbriefen dokumentieren und diese online einreichen, unabhängig von der Teilnahme an den Workshops. Diese Steckbriefe bilden die Basis für die Auswahl der Anwendungsfälle, die in der Innovationsinitiative umgesetzt werden.

Open Source ist nicht sicherer oder unsicherer als andere Software, hierbei handelt es sich lediglich um die Art und Weise, wie Software zur Verfügung gestellt wird. Open Source bietet jedoch die Möglichkeit, von vielen Entwicklern und Anwendern eingesehen, kontrolliert und weiterentwickelt zu werden, was wiederum einen konkreten Sicherheitsgewinn bedeuten kann. Ebenfalls schafft Open Source Transparenz, da geprüft werden kann, inwiefern mit Daten umgegangen wird.

Traditionelle Computerprogramme folgen festen, von Menschen geschriebenen Regeln und sind deterministisch, das heißt, ihr Verhalten ist vollständig vorhersehbar. Künstliche Intelligenz hingegen ist adaptiv und lernt aus Daten, um eigenständig Entscheidungen zu treffen, die nicht explizit programmiert wurden. Während Programme statisch sind, basieren KI-Systeme auf Modellen und Wahrscheinlichkeiten, was sie flexibler, aber auch weniger vorhersehbar macht. Der Übergang von Programmen zu KI beginnt dort, wo Lernfähigkeit und datengetriebene Entscheidungsfindung ins Spiel kommen. Praktisch zeigt sich KI in Bereichen wie Spracherkennung, Bildverarbeitung und autonomen Systemen, während traditionelle Programme einfache Automatisierungen durchführen.

Die in diesem Rahmen entwickelten Anwendungen integrieren in zentralen Komponenten KI-Technologien. Gleichzeitig tragen sie zur allgemeinen Digitalisierung und Automatisierung kommunaler Prozesse bei. Die Kombination aus Automatisierung und KI eröffnet neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Verwaltung.

Nach der Auswahl der Use Cases starteten die Use Cases mit einer Anforderungsanalyse, in der bestehende Steckbriefe konkretisiert und spezifische Bedürfnisse der Kommune identifiziert wurden. Anschließend wird in einem agilen Entwicklungsprozess ein erster Prototyp erstellt, der iterativ verfeinert wird, um die Praxisanforderungen bestmöglich zu erfüllen. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Evaluation, bei der die Funktionalität und Effektivität des Prototyps getestet werden. Die Ergebnisse werden abschließend zusammengeführt und zum Jahresende auf OpenCode veröffentlicht, um breiten Wissenstransfer zu ermöglichen.

Auch Kommunen, die nicht direkt gefördert werden, bleiben Teil des Prozesses oder können sich noch am Projekt beteiligen und erhalten regelmäßige Updates über die Fortschritte und Ergebnisse der Use Cases. Sobald erste Prototypen und Erkenntnisse vorliegen, sind Kommunen eingeladen, sich an der Evaluation zu beteiligen und ihre Perspektiven einzubringen. Darüber hinaus wird ein Arbeitskreis „URBAN.KI“ (AEG KI) ins Leben gerufen, um eine Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best Practices zu schaffen und so den Nutzen von KI in der kommunalen Praxis zu maximieren.

Jetzt mitmachen: https://urban-ki.de/aeg-anmeldung/

Die Initiative plant, bis Ende 2025 bis zu ´neun anwendungsreife Prototypen zu entwickeln. Diese basieren auf den Use Cases und spiegeln unterschiedliche Ansätze wider. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass in forschungsnahen Projekten nicht alle Ansätze zwangsläufig zum gewünschten Ergebnis führen. Neben den Prototypen wird der Sourcecode inklusive Dokumentation, Ausführungsanweisungen und weiteren relevanten Informationen auf OpenCode veröffentlicht. Dies ermöglicht, dass Dritte die Möglichkeit haben die Ergebnisse herunterzuladen, anzupassen und eigenständig zu nutzen.

Es ist nicht vorgesehen, vollständig einsatzbereite Produkte anzubieten. Die Initiative kann nach 2025 keine fortlaufende Betreuung der Systeme sicherstellen, sofern keine weitere Förderung erfolgt. Der nachhaltige Erfolg hängt daher von der Weiterentwicklung durch interessierte Akteure ab.

Die ausgewählten Projekte wurden so konzipiert, dass sie das Potenzial haben, deutschlandweit genutzt zu werden, da viele Kommunen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Allerdings kann es aufgrund der föderalistischen Struktur, der aktuell großen Variation an Systemen und der unterschiedlichen Rechtslagen notwendig sein, Lösungen individuell anzupassen. Für einige Anwendungen könnte es sinnvoll sein, eine Zentralisierung – beispielsweise den Betrieb auf Landes- oder Bundesebene – in Betracht zu ziehen, um Ressourcen zu sparen und eine einheitliche Nutzung zu gewährleisten. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung und Abstimmung mit den beteiligten Akteuren.

Am Ende der Initiative werden alle Ergebnisse frei zugänglich gemacht und als Open Source veröffentlicht. Kommunen, Institutionen und weitere Interessierte können diese nutzen, anpassen und weiterentwickeln, um sie auf ihre individuellen Bedürfnisse abzustimmen. Die Veröffentlichungen, einschließlich Quellcode, Dokumentationen und weiterer relevanter Informationen werden über die Plattform OpenCode bereitgestellt. Dies soll eine nachhaltige Nachnutzung und Weiterentwicklung der erzielten Ergebnisse fördern.